虫歯治療について

虫歯は、放っておくと治ることなくどんどん進行していきます。ゆくゆくは歯を残すことができず、抜歯をしなくてはいけなくなってしまうので、早い段階での治療が大切です。

以前治療した、詰め物や被せ物が取れてしまった状態でそのままにしておいても、どんどん状態は悪くなっていってしまいます。痛みがない場合でも、虫歯は進行している恐れがありますので、お早めに受診されることをおすすめします。

虫歯の進行と症状

虫歯の進行の度合いによって、治療方法が変わってきますので患者様のご希望も伺いながら、治療を進行させていただきます。

-

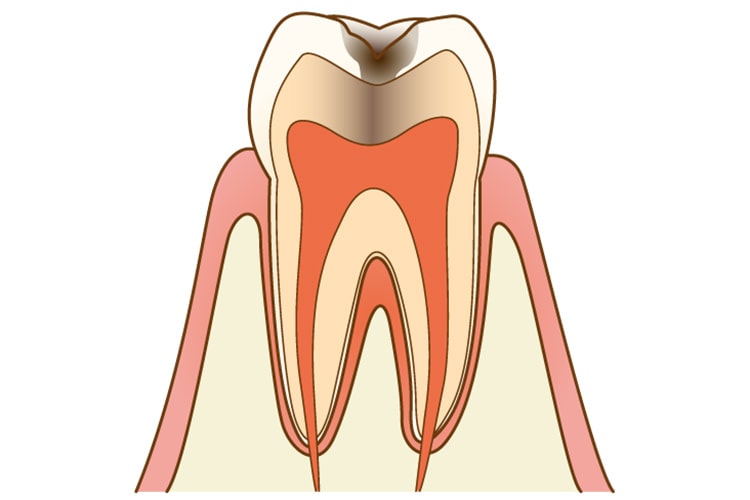

C0虫歯の前段階

歯に穴はあいていないけれど、表面が溶けてつやがなくなり、白く濁って見えたり、薄い茶色になったりします。

フッ素を塗布し、再石灰化を促します。削る治療はありません。

-

C1軽度の虫歯

痛みはないが、歯に穴や茶・黒ずみができている状態です。歯の表面にあるエナメル質が虫歯に侵されています。

そのままにしておくと虫歯が進行してしまうため、削る部分はできるだけ抑え、レジンというプラスチックを詰めます。

-

C2中度の虫歯

冷たいものがしみるようになります。エナメル質の下にある象牙質まで虫歯が進んでいます。この段階になると甘いものもしみてくることがあります。

虫歯の部分を削り、詰め物(インレー)を作製して保護します。場合によっては麻酔を使用することもあります。

-

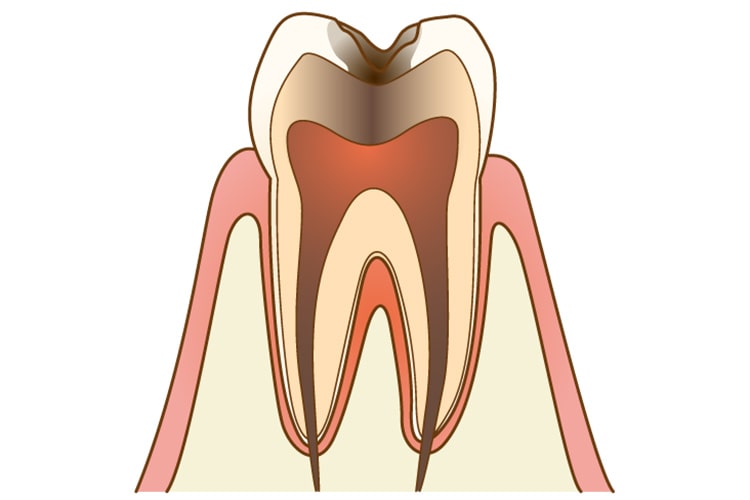

C3重度の虫歯

歯がズキズキと痛むようになってきます。歯の神経近くまで虫歯が進行している状態です。

麻酔をして、エナメル質を大きく削り、神経を取る治療を行います。

-

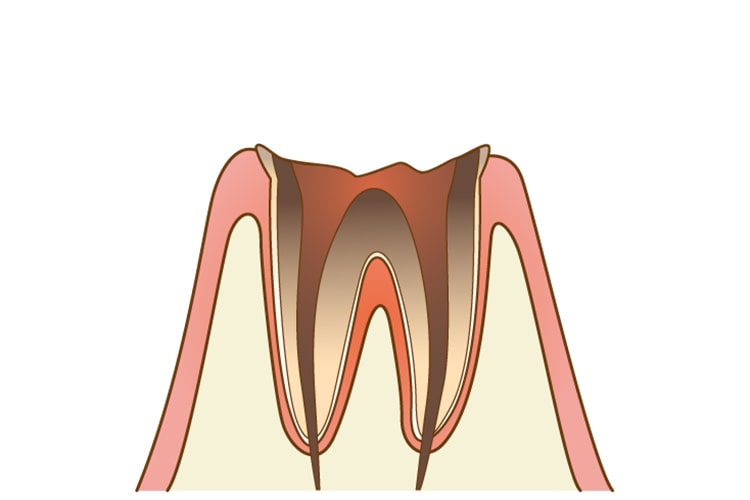

C4重度の虫歯

歯がほとんどなくなり、根だけが残っている状態です。この状態をさらに放置すると根に膿を持ち、強烈な痛みを感じるようになります。痛みを通り越すと、症状がなくなることもありますが、虫歯菌が血管を通って全身に回り、合併症を引き起こすリスクが高まります。

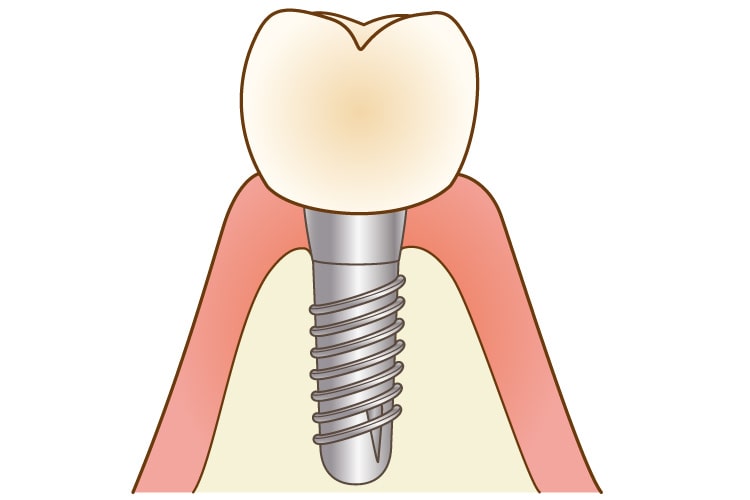

抜歯が必要な状態であれば抜歯をし、ブリッジ・義歯・インプラントなどの治療を行います。

-

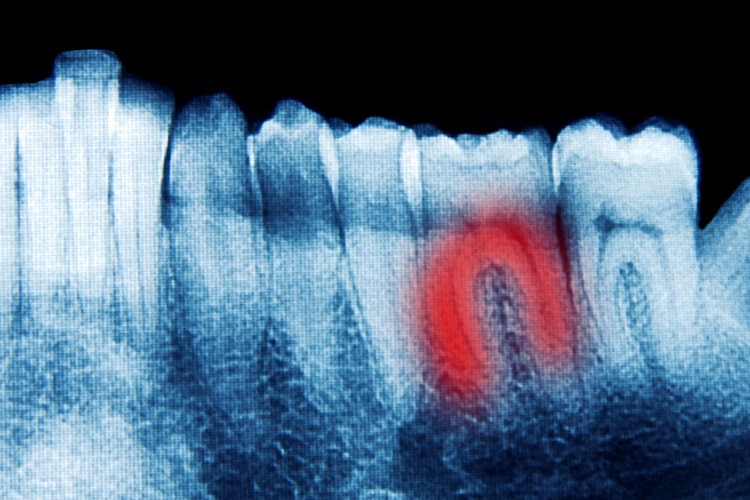

歯の根の虫歯治療「根管治療」

根管治療は、歯の神経がむし歯に侵食された際に、神経を覆っている根管の内部の感染を除去して薬剤を詰める治療です。根管の内部は非常に細く、曲がりくねったり枝分かれしたりしていることが多いので、難易度が非常に高い特徴があります。しかし、しっかり清掃しないと再治療が必要となりますし、悪い場合は抜歯に至ることもあるので、精密さを要求されます。

歯周病治療について

歯周病は歯の周囲組織に起こる疾患をいいます。虫歯と同じように細菌感染が原因です。近年では、口の中の慢性的な炎症や歯周病の原因菌が、肺炎や心筋梗塞、糖尿病などの生活習慣病に起因する病気などとの関連性が問題となっています。また、歯周病や虫歯の原因菌は人から人へ移ることがあります。例えばスプーン等の共用、口移しの食事などで赤ちゃんや小さいお子さんと接することで感染してしまう恐れがあります。歯周病は自分で気付くのは難しいですが、自分のためだけでなく家族のためにもお口のケアの大切さを理解しましょう。

こんな症状ありませんか?

- 口の中の粘つきが気になる(起床した時)

- 歯を磨いていると出血しているときがある

- 自分の口臭が気になる

- 鏡を見ると歯肉が赤く腫れているように見える

歯周病は初期には自覚症状が無いまま進行することから、「サイレントキラー」という言い方もされています。歯ぐきの腫れや出血、歯のぐらつきなどが現れる頃にはある程度進行していますから、症状を感じる前に歯科医院で定期検診を受け、早期発見、早期治療で悪化を予防しましょう。

歯周病の進行度

-

Step01健康な歯肉

歯は、歯肉や歯槽骨などの歯周組織により、しっかり保持されています。何でも食べられますし、特に問題はありません。

-

Step02歯肉炎

磨き残しがあると、歯周病菌が中に入って繁殖をして歯垢(プラーク)となり、歯と歯肉の境目の部分の歯肉に炎症をおこします。ほとんど症状はありませんが、歯磨きのときに出血したり、硬いものをかむと痛かったりすることもあります。

-

Step03軽度歯周炎

プラークに唾液中のカルシウムやリンが作用して石灰化します。この石灰化した物を歯石といいます。歯石は歯と炎症を起こした歯肉の間の溝(歯周ポケット)の中にまで到達し、歯周病菌の働きにより大きくなっていきます。この歯石を住みかとして歯周病菌は歯槽骨に向かって攻撃を進めていき、歯槽骨を吸収していきます。歯のぐらつきや、歯磨きの度に出血する、口臭がある、噛むと痛いなど様々な自覚症状が出始めます。

-

Step04重度歯周炎

歯槽骨の吸収が進むと歯のぐらつきが大きくなり、軟らかい物でも噛むのが困難になります。また、出血や口臭などのその他の自覚症状も強くなります。見た目には歯肉が炎症を起こして腫れているため、あまり変化が無いように見えますが、歯石や歯周病菌が、歯全体を取り囲むように存在し、やがて自然に歯が脱落します。このように、磨き残しに生息しはじめた歯周病菌が歯肉に炎症を起こし、歯槽骨を吸収していくのが歯周病の実態です。つまり、歯周病とは、歯周病菌の感染による、歯槽骨の病気なのです。

当クリニックの歯周病検査

視診・レントゲンによる検査と歯周ポケットの検査を丁寧に行います。

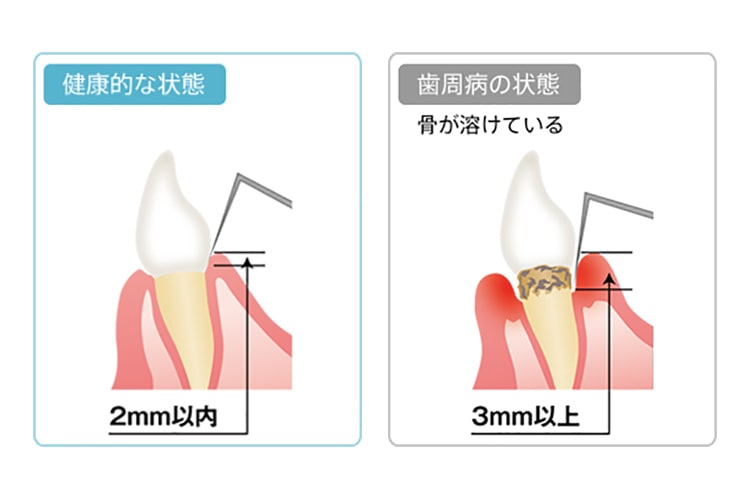

プロービング検査

歯周病菌が歯の周りに病巣を作ると、歯ぐきが歯から離れてきて「歯周ポケット」ができます。この歯周ポケットの深さを測ることをプロービングと言い、その深さによって歯周病の進行度をチェックします。

プロービング時に出血すると危険信号

歯周病菌が活動しているとき、歯周ポケットの中は出血しやすい状態となっています。プロービングをしたときの出血の度合いで、歯周病菌の活動度をチェックします。

動揺度検査

歯周病が進行すると、歯の周りの骨が溶けてきます。支えがなくなった歯のぐらぐらする具合をチェックするのが「動揺度検査」です。

プラークスコア

歯に付着している歯垢の残り具合をチェックすることを「プラークスコア」といいます。歯と歯の間・奥歯の噛み合わせの部分・歯の裏側などの歯ブラシが届きにくい場所は、自分ではしっかり歯磨きをしているつもりでも歯垢の磨き残しが多くなりがちです。歯垢は歯周病の原因になるほか、放っておくと石灰化して歯磨きでは落とすことができない歯石になってしまうので早めの対処が必要なのです。そのため、歯に付着した歯垢の磨き残こしがないか、プラークスコアによってしっかりチェックします。

当クリニックの歯周病治療

歯周病治療における一番の柱は歯周病菌の除去です。

歯周病菌は歯垢の中に棲んでいますので、まずはこの歯垢を除去することが大切です。

治療が終わってからも、再び歯周病にならないよう定期的な検診とお口の中のクリーニングをお勧めしています。

歯垢除去

ブラッシングによる歯垢除去、器具を使って掃除するPMTC、薬液で洗い流すなどの方法を使って歯垢を除去していきます。

食事指導、生活指導、ブラッシング指導

歯科衛生士が、普段の食生活や生活習慣の改善、ブラッシングの改善などの指導を行い、歯垢が付着しづらい歯を作っていきます。

歯石除去

歯垢は、時間が経つと唾液中のカルシウムが沈着して硬くなってしまいます。この状態を歯石と呼び、溜まってしまったら除去しなければなりません。歯ぐきより上の部分の歯石除去(歯肉縁上スケーリング)を行います。

ルートプレーニング(SRP)

歯ぐきの中にまで歯石が沈着した場合も、除去(歯肉縁下スケーリング)が必要です。また、ざらざらになった根っこの表面をツルツルにし、組織がなじみやすくするように「ルートプレーニング」も行います。この2つの作業は同時に行うことが多く「スケーリング・ルートプレーニング」とも呼ばれます。

歯周外科治療

歯周病が進行すると、スケーリングやルートプレーニングでも状態が改善しないことがあります。歯垢や歯石を取りきれなかったり、歯ぐきの質の改善が必要だったり、骨がいびつに溶けてしまったりしている場合は、歯周外科治療が必要となります。

フラップ手術

歯ぐきの奥に隠れたプラークを徹底的に取り除くための手術です。外からのスケーリングだけでは、炎症の原因となっている奥に隠れたプラークや歯石を取り切れないため、切開をして奥までしっかり綺麗にしていきます。プラークと歯石の除去が終わると、切開した部分を糸で縫って手術は終わりです。

歯周組織再生療法

エムドゲイン・GTR法・結合組織移植術、歯肉弁側方移動術・歯肉弁歯冠側移動術など、各種歯周組織再生療法に対応しております。ご相談ください。

虫歯や歯周病の治療の後はメインテナンスが大切です

虫歯は再発しやすいことが知られています。削って被せて、また悪くなって削るという治療を繰り返していると、歯の寿命はどんどん縮みます。

そのため、悪くなってから治療するより、予防に取り組むことが大切です。虫歯を予防するために、毎日セルフケアをていねいに行うこと、定期的に歯科医院でメインテナンスを受けること、正しい知識を身につけて虫歯のリスクを減らすことを始めましょう。